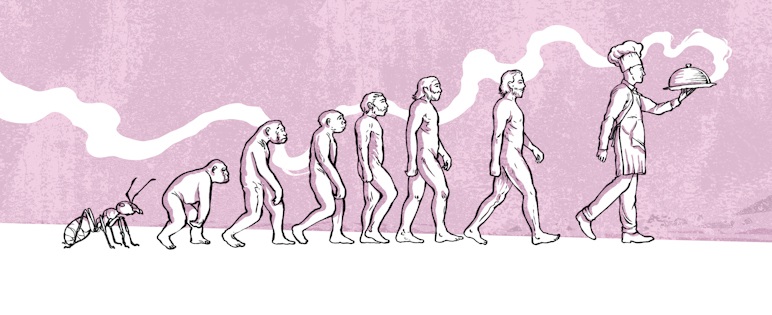

Em 2013, Alex Atala brilhou, ao lado de dois cozinheiros estrangeiros, na capa da revista Time. Havia se tornado uma das cem pessoas mais influentes do planeta. Hoje, praticamente qualquer pessoa que frequenta redes sociais e gosta minimamente de comer já ouviu falar dele e de seu aclamado restaurante D.O.M., há dez anos na badalada lista dos cinquenta melhores restaurantes do mundo criada pela revista inglesa Restaurant. Atala é festejado por onde passa – para cumprimentá-lo, é preciso cavar espaço num aglomerado de gente querendo selfies com ele. Nesse universo de celebridades em que vivem os cozinheiros atuais, porém, poucos conhecem a trajetória de Atala, o “inseto que virou gigante”, como o descreveria na publicação norte-americana o chef dinamarquês René Redzepi, do aclamado restaurante Noma.

Ex-DJ, Alex Atala chamou a atenção dos críticos gastronômicos quando voltou para o Brasil, em 1994, depois de viajar por cinco anos pela Europa. Sem avó nem mãe cozinheira, meteu-se entre as panelas apenas para permanecer mais tempo no Velho Continente. Para ganhar um visto de estudante, Atala, então com 19 anos e pintando paredes para se manter, matriculou-se na Escola de Hotelaria Namur, em Bruxelas. Formou-se cozinheiro num tempo em que não havia escolas do tipo no Brasil, e partiu para trabalhar em restaurantes estrelados na França e na Itália. “Atirei no que vi, acertei no que não vi. Saí indeciso e voltei destinado”, resumiria o chef em entrevista, muitos anos depois.

Quando chegou a São Paulo, ninguém conhecia aquele moço magro e alto, com tatuagens, cabelos ruivos indisciplinados (domados por camadas de gel) e discurso eloquente. Seu primeiro emprego foi no desconhecido Sushi Pasta (já extinto), que unia cozinha italiana e japonesa. Logo depois, caiu nas graças do casal Roberto e Vera Suplicy, os donos do também extinto Filomena. Aberto em 1996, o restaurante foi sucesso instantâneo, pelo investimento no ambiente e, especialmente, na cozinha. “O cardápio da casa, curto mas elaborado, é obra do jovem profissional Alexandre Atala”, escreveria Josimar Melo, crítico gastronômico da Folha de S.Paulo, à época.

Atala, ainda Alexandre, buscava então seu caminho: de uma cozinha forjada em bases clássicas, o jovem chef, então com 29 anos, chamava atenção pela criatividade, ousadia e apuro técnico. Ingredientes brasileiros apareciam vez por outra, e sempre roubavam a cena. Foi considerada “ousada”, por exemplo, sua manga grelhada com pimenta-branca e coulis de maracujá. Três anos depois, ao inaugurar a cozinha do sofisticado restaurante 72, no Itaim, Atala – já Alex – teve nas mãos a oportunidade de abusar de ingredientes raros e cobiçados, como trufas, caviar e foie gras. Seu talento rendeu lhe o primeiro prêmio da carreira: Chef Revelação, concedido por uma associação de restaurantes nacional, hoje sem nenhuma importância. Muito, muito longe ainda dos prêmios que receberia vida afora, mas, naquele momento, um consolo pela perda do pódio para Carla Pernambuco (do restaurante Carlota), numa disputa entre “jovens chefs” promovida durante o Boa Mesa – o evento gastronômico mais importante (e praticamente o único) do Brasil nos longínquos anos 1990.

O D.O.M., hoje perto de fazer dezoito anos, alçou-o ao estrelato. Antes dele, o casual Namesa, aberto em 1999 na Rua da Consolação: tinha lojinha, mesa comunitária – novidade na época – e um gostoso san peter com cuscuz marroquino no cardápio. No mesmo ano, a casa levou o título de melhor cozinha rápida pela Veja São Paulo, o maior prêmio já conquistado pelo ascendente cozinheiro.

De primeiro latino-americano a dar aulas na Le Cordon Bleu, a mais tradicional escola de culinária do mundo, em 1998, e da primeira estrela no rigoroso Guia Quatro Rodas, em 2002, brotaram prêmios, reconhecimentos e convites para eventos no exterior no mesmo ritmo em que Atala descobriria a priprioca, o pirarucu, o jenipapo, e acrescentaria à sua cozinha de bases francesas e italianas os termomix, pacojets e gastrovacs da gastronomia (erroneamente denominada) molecular. “Faço uma paródia de uma frase do Daniel Boulud (chef francês radicado em NY): ser chef é uma delícia, mas vivo à beira do pesadelo para manter tudo isso”, diria, em entrevista a esta jornalista. Alex fez TV (apresentou, no GNT, o Mesa pra Dois, com a chef carioca Flavia Quaresma), lançou três livros (o primeiro, Por uma Gastronomia Brasileira, saiu em 2003), foi o primeiro brasileiro a participar do Madrid Fusión (importante evento gastronômico de cozinha contemporânea), assinou cardápios na primeira classe de companhias aéreas nacionais.

Se em 2014 venceu o badalado 50 Best América Latina (lista dos cinquenta restaurantes latino-americanos da Restaurant, um desdobramento da lista dos cinquenta melhores do mundo), em 2006 ganhou o maior dos prêmios, ao estrear na lista dos cinquenta melhores em último lugar. Ao recebê-lo, o brasileiro, daí gigante, diria com irreverência: “Sou o pior dos melhores”.

*Cristiana Couto é jornalista especializada em gastronomia e autora de Alimentação no Brasil Imperial, Educ, São Paulo, 2015. Fale com a colunista pelo e-mail nacozinha@cafeeditora.com.br

(Texto originalmente publicado na edição impressa da Revista Espresso – única publicação brasileira especializada em café. Receba em casa. Para saber como assinar, clique aqui).

TEXTO Cristiana Couto • ILUSTRAÇÃO Eduardo Nunes